Lesezeit 6 min

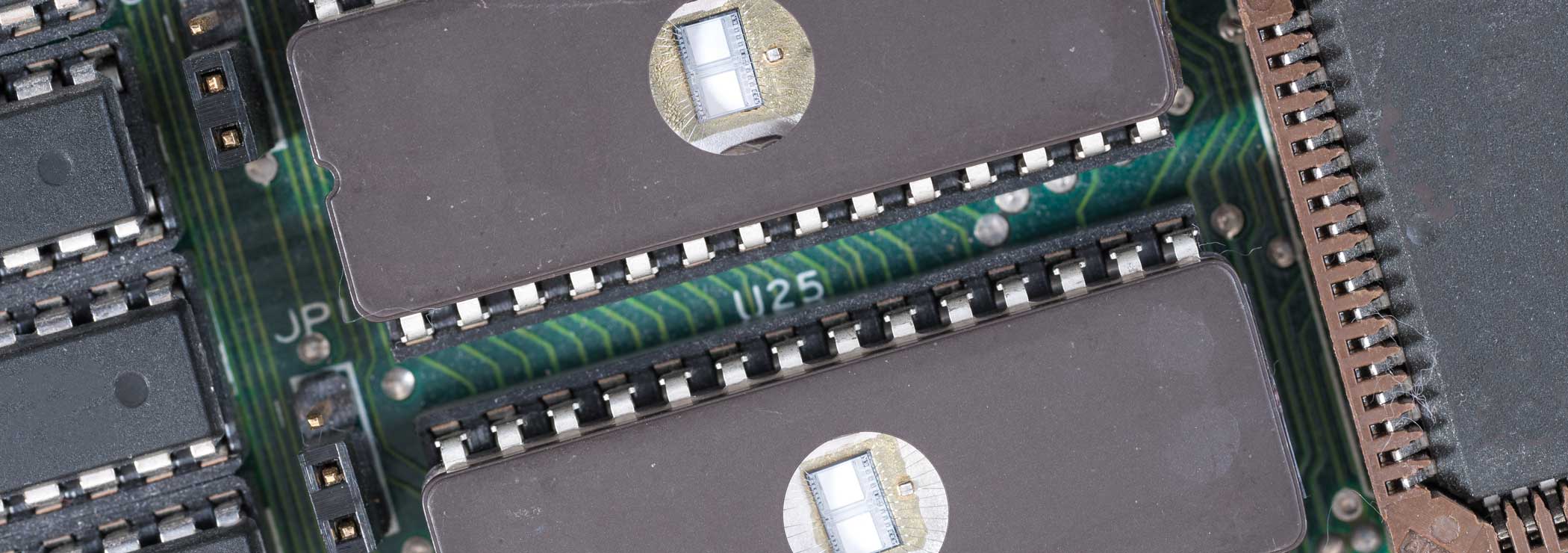

Die meisten Elektronikbauteile sind während drei bis fünf, manchmal zehn Jahren erhältlich. Dies, da es, getrieben von der Konsumelektronik, für die Hersteller keinen Sinn macht, die Bauteile länger zu produzieren. Leider ist es so, dass vor allem Schlüsselbauelemente, z.B. Prozessoren und Speicher diesen Zyklen unterliegen.

Vor allem für vernetzte Systeme und IoT (Internet of Things) ist dies ein Problem, da häufig Investitionsgüter oder Gebäude digitalisiert, d.h. vernetzt werden. Auch für andere embedded Systeme und Mechatronik lohnt es sich, sich früh mit der Thematik zu befassen.

Es gibt verschiedene Alterungsmechanismen, bzw. Arten, wie sich diese Alterung auswirkt. Lassen Sie uns diese anschauen:

Alterung der Bauelemente selbst: begrenzt die Lebensdauer des Produktes

Eine Werkzeugmaschine wird von einem Mikroprozessor gesteuert, welcher, auch wegen der unfreundlichen Umgebung (Hitze, Vibrationen) ausfällt und einen sechsstelligen Wert ausser Gefecht setzt. Wenn dann der Chip nicht mehr erhältlich ist (Obsoleszenz, siehe nächster Absatz), kann das ein echtes Problem werden, für den Benutzer und dann auch für den Hersteller.

Massnahmen zur Risikominderung

In gewisser Hinsicht ist dies die einfachste Art der Alterung, da sie in der Elektronik eigentlich bekannt ist und es daher zur Risikominderung etablierte Massnahmen gibt, alle während der Entwicklungsphase:

- Bauteile-Auswahl: es gibt Bauteile (z.B. aus dem automotive Sektor: AEC-Q (Automotive Electronics Council) Qualifikation), welche eine bessere Lebensdauer haben sollten und solche, für die z.B. Zyklenzahlen und Lebensdauer angegeben werden

- Berechnung und Optimierung der Lebensdauer: es gibt Grundlagen für die Lebensdauerberechnung von Elektronik; leider sind die Daten, auf diesen die Berechnungen beruhen, aus dem letzten Jahrtausend und daher die Resultate mit Vorsicht zu geniessen

- Derating der Bauelemente: eine Methode, welche z.B. in der Telekommunikationsindustrie verwendet wird; es werden die wichtigen maximalen Grenzwerte des Herstellers (z.B. Spannungen, Ströme, Taktraten, Temperaturen) «derated», d.h. um einen Prozentsatz verringert (z.B. der Prozessor wird nur mit 50% der maximal spezifizierten Taktrate betrieben)

Obsoleszenz der Bauelemente: begrenzt das Markt-Leben des Produktes

Die Produktion der Steuerung für ein Messgerät scheitert daran, dass es von den Schlüsselelementen (Mikrocontroller und CAN-Busansteuerung) keine Bauteile mehr gibt. Um das Gerät weiter im Markt verkaufen zu können, muss die Steuerung, die «eigentlich immer noch geht» komplett neu entwickelt werden, inkl. eines signifikanten Teils der Software, da mit der Prozessorarchitektur des bestehenden Gerätes schon lange keine neuen integrierten Schaltungen mehr erhältlich sind.

Massnahmen zur Risikominderung

Diese Art der Alterung ist häufig nicht auf dem Radar der Entwickler und Produktverantwortlichen. Obwohl es einige Massnahmen gibt, um das Risiko einer Neuentwicklung zu mindern:

- Verwendung von «Longevitiy» Bauelementen: Bauelemente, welche von den Herstellern genau für solche Anforderungen mit einer mehr oder weniger (meist weniger) konkreten Produktlebensdauer-Garantie von meist zehn Jahren verkauft werden

- Etablierte Hersteller: Nutzung von Bauelementen von etablierten Herstellern und solchen von denen es bekannt ist, dass Produkte nicht immer schnell abgekündigt werden; man beachte, dass dies häufig nicht die billigsten Anbieter sind

- Gute Software-Struktur und Dokumentation: wenn die Software (inkl. Betriebssystem und Treiber) gut strukturiert ist, z.B. einen sinnvollen HAL (Hardware Abstraction Layer) besitzt und gut dokumentiert ist, dann kann im Fall der Fälle der Aufwand für eine Portierung auf eine neue Hardware zumindest verringert werden

- Bauteile einlagern: es ist auch möglich, beim Bestücker genügend Bauteile unter Inertgas einlagern zu lassen, so dass sie über längere Zeit bestückbar bleiben

Obsoleszenz der Software: begrenzt die Lebensdauer des Produktes

Irgendwie ist das die brutalste Art, wie ein Produkt obsolet werden kann: Ein Hersteller von vernetzten Gebäudeinstallationen hat vor einiger Zeit auf eine Rechnerplattform mit Betriebssystem gesetzt. Nach fünfzehn Jahren Betrieb kommen die Kunden bzw. deren Compliance-Auditor mit der Anforderung, dass nur ans Netz darf, wer seine Software auf dem neuesten Stand hält. Der Prozessor ist seit zwölf Jahren abgekündigt, er wird seit zehn Jahren vom Betriebssystem nicht mehr unterstützt. Und leider ist der ziemlich exotische, aber damals kostengünstige Formfaktor des Prozessormoduls (COM: Computer On Module) auch seit längerem nicht mehr am Markt erhältlich.

Was nun? Sowohl Software wie auch Hardware müssten komplett neu entwickelt werden, nur um die Geräte bei den Kunden nicht demontieren zu müssen.

Massnahmen zur Risikominderung

Auch dieses Risiko lässt sich mindern, mit Massnahmen, die sowieso wegen den Cybersecurity-Regulatorien immer aktueller werden:

- Standard Formfaktoren: wenn man Standard Formfaktoren für die Prozessormodule verwendet, dann kann man den Aufwand für den Wechsel auf neuere Prozessorgenerationen massiv verringern, da keine oder nur wenige Anpassungen an das Modul mit dem neuesten, erhältlichen Prozessor nötig sind

- Standard Plattformen: man sollte Prozessoren, aber auch Betriebssysteme, Bibliotheken und Programmiersprachen verwenden, welche keine Exoten sind, dann hat man eine grösserer Chance, dass diese auch in vielen Jahren noch unterstützt werden

- Gute Software-Struktur und Dokumentation: wenn die Software (inkl. Betriebssystem und Treiber) gut strukturiert ist, z.B. einen sinnvollen HAL (Hardware Abstraction Layer) besitzt und gut dokumentiert ist, dann kann im Fall der Fälle der Aufwand für eine Portierung auf eine neue Hardware zumindest verringert werden

Alterung und Nachhaltigkeit

Das Thema hat natürlich über die obigen Beispiele hinaus auch einen Nachhaltigkeitsaspekt. Macht es Sinn, ganze Geräte wegzuwerfen, nur weil ein Bauteil nicht mehr lieferbar ist?

Alterung und Geschäftsmodell

Was alle die Massnahmen zur Risikominderung gemeinsam haben ist eine Facette: die Lösungen sind im ersten Moment, d.h. während der Entwicklung, nie die billigsten Lösungen. Es braucht auch hier eine Sicht auf die kommerzielle Nachhaltigkeit (TCO: Total Cost of Ownership), welche leider häufig fehlt.

Ein weiterer, wichtiger Punkt ist , dass die Pflege (z.B. die geforderten Updates gemäss CRA zur Verfügung stellen) während der ganzen Produktlebensdauer Geld kostet. Wie soll das im Geschäftsmodell abgebildet werden?

Eine Lösung sind «On Demand» Modelle, wie «Power by the Hour». Nur: was passiert wenn es keinen «Demand» mehr gibt? Wird dann das ganze Produkt aus dem Gebäude ausgebaut oder landet im Abfall?

Einfluss der Cybersecurity-Regulierung (CRA, NIS-2, RED etc.)

Die neuen Cyber-Regulatorien verlangen eine Verfolgung und Korrektur (d.h. Software-Updates) von Schwachstellen über die ganze Produktlebensdauer. Dadurch werden die Hersteller gezwungen, Produktpflege zu betreiben. Diese Aufwände müssen im Preis oder dem gesamten Geschäftsmodell einkalkuliert werden.

Einfluss der Safety-Regulierung (Maschinenrichtlinie etc.)

Sobald man eine "wesentliche Änderung" machen muss, droht eine neue Konformitätsbewertung nach dem aktuellen Stand der Technik, welche dann zusätzliche Änderungen nach sich ziehen kann. Mit den entsprechenden Kosten...

Risikominderung und Kosten

Wie oben schon erwähnt, sind hier langfristige Überlegungen gefragt, denn wenn das Risiko zugeschlagen hat, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann wird es meist mit Nachentwicklungen und Austausch im Feld sehr teuer. Und auch der Ruf des Herstellers kann Schaden nehmen, man denke nur an die Publicity durch Rückrufaktionen bei Autos.

Nachhaltigkeit im Sinne von langer Produktlebensdauer ist einer unserer Werte, Qualität ist der Weg, wie wir dies erreichen. Reden Sie mit uns in einem ersten, kostenlosen Workshop über Ihre Herausforderungen. Auch haben wir schon mehrfach Obsoleszenzprobleme «minimal-invasiv» gelöst, kontaktieren Sie uns für eine erste Beurteilung .

Andreas Stucki

Haben Sie zusätzliche Fragen? Haben Sie eine andere Meinung? Wenn ja, mailen Sie mir oder kommentieren Sie Ihre Gedanken unten!

Autor

ist Dipl. Ingenieur ETHZ, Mitgründer und Geschäftsführer. Er engagiert sich für saubere technische Resultate, sinnvolle Prozesse und Führung als Befähigung und Entwicklung. In früheren Leben war er Hochfrequenzingenieur, Projektleiter und technischer Verkäufer. Andreas fährt Velo, fliegt Gleitschirm und betreibt Karate seit seinem 52ten. "Der Weg ist das Ziel"

Keine Kommentare